こんにちは、えのきです。

10月に入り、2025年も残り3ヶ月を切りましたね。皆様、いかがお過ごしでしょうか。

私事ではありますが、休職してから今の部署に異動して、今月で1年が経ちました。たぶん、このブログでは初出し情報だと思うのですが、現在、私は管理部門で「人材育成(社内教育)」を担当しています。

主な業務としては、研修の運営やeラーニングの管理・運用、それに関連する事務作業を幅広く行っています。

この1年間、私は「人材育成」という仕事について、自分の中でどのように捉え、向き合っていくべきかを常に考えていました。

その結果、まだぼんやりとしたものですが、自分なりの方向性が見えてきたので、ここに書き記したいと思います。

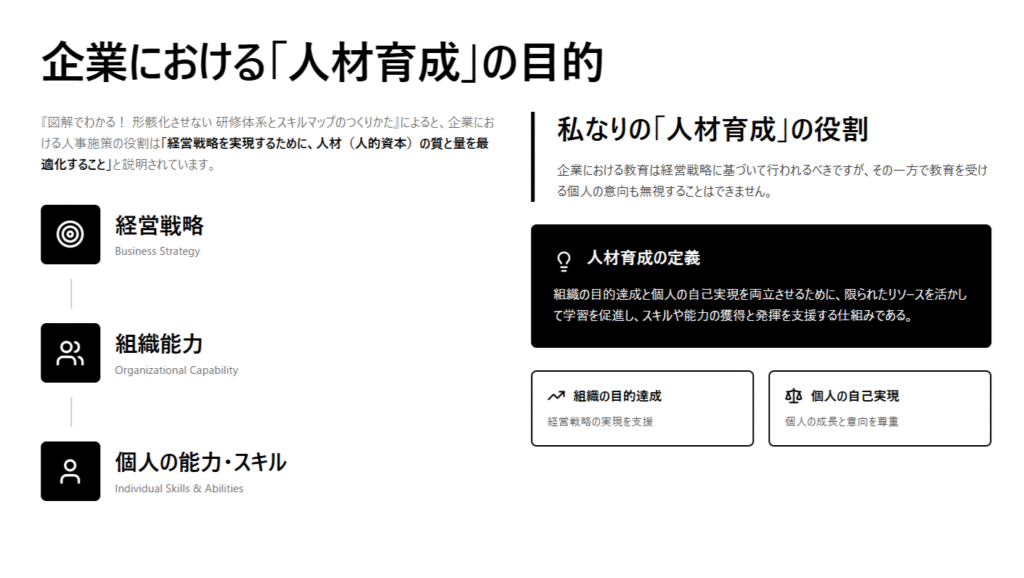

企業における「人材育成」の目的

『図解でわかる! 形骸化させない 研修体系とスキルマップのつくりかた』によると、企業における人事施策の役割は「経営戦略を実現するために、人材(人的資本)の質と量を最適化すること」と説明されています。

社内の人材の「質と量」を最適化することが人事という仕事の本質であり、人事担当者の役割です。ただし、それはあくまで「経営戦略実現のため」に行われるものです。つまり経営戦略から演繹して、その実現を目指すことが人事機能の果たす役割だということです。

小林傑、山田博之、野崎洸太郎『図解でわかる! 形骸化させない 研修体系とスキルマップのつくりかた』P.22

教育施策も人事施策の一部であるため、その目的は「経営戦略を実現すること」といえます。

この考え方について、私はおおむね賛成です。人材育成は会社の資金を使って行われるものであり、それが会社の目的達成のために使われるのは当然のことといえます。

会社の究極的な目的が「経営戦略の実現」であるとすると、その達成に必要なものが「組織能力(ケイパビリティ)」1であり、それが最終的に「個人の能力・スキル」につながります。

よって、人材育成の目的は「経営戦略を推進するために、組織能力(ケイパビリティ)を強化し、個人の能力・スキルを向上させること」といえます。

私なりの「人材育成」の役割

しかし、上の説明は主に「会社の視点」によるものであり、そこには「個人の視点」が十分に反映されていません。

もちろん、企業における教育は経営戦略に基づいて行われるべきですが、その一方で教育を受ける個人の意向も無視することはできません。

そのため、人材育成においては「企業の目的」と「個人の意思」がきちんと整合がとれたものである必要があると私は考えています。

これを踏まえて、私なりに「人材育成とは何か」を考えたものが次の通りです。

人材育成とは、組織の目的達成と個人の自己実現を両立させるために、限られたリソースを活かして学習を促進し、スキルや能力の獲得と発揮を支援する仕組みである。

会社の経営戦略の実現という「組織の目的達成」を目指すことは前提として、それに加えて「個人の自己実現」を支援することが、私の理想とする人材育成です。

そして、ただ「学習を促す」だけでなく、スキルや能力の「獲得」から、それを実務で「発揮」できるようにサポートする、その仕組みづくりこそが、人材育成の重要な役割だと考えています。

ただし、このような理想的な人材育成を実現するのは容易ではありません。私たちが利用できるリソース(予算、人員、時間)には限りがあるため、それらを上手く活用しなければ、効果的な施策を行うことはできません。

そのため、限られたリソースを最大限に生かすマネジメントも含めて、創意工夫を凝らしながら「人と組織の成長をつなぐ」ことが、人材育成の役割だと私は考えています。

まとめ

ここまで私なりの「人材育成」の役割について語ってきましたが、上の文章は長くて堅苦しいので、簡単に一言でまとめてみました。

人と組織が共に成長する「学び」をデザインする。

これが、現時点での私の「人材育成」に対するスタンスです。

本当は「人と組織が共に成長する学びづくり」にしようと思ったのですが、「デザイン」というワードをどうしても使いたくて、このような表現にしました。

ここでの「デザイン」は「新しい仕組みを作り、既存の仕組みとの整合をとること」という意味で使っています。

これもまた私の理想論です。この理想にどれだけ近づけたのか、それは1年後の私に訊いてみたいと思います。

- 組織能力(ケイパビリティ)とは、企業が目的を達成するための「組織全体としての能力(強み)」のことです。 ↩︎